阿拉斯加的聖革爾曼生平

(瞻禮在進殿月十五日,降生月十二日與先知月二十七日)

1751年,阿拉斯加的聖革爾曼出生在俄國沃羅涅日省的一個村莊裡的一戶虔誠的農民家庭。他在出家修道前的名字是葉戈爾•伊萬諾維奇•波波夫。眾所周知,他的一個做修女的親戚,在莫斯科著名的苦難修道院裡結束了她的修道生活。葉戈爾從小就是一個虔誠的男孩,他曾多次前往薩羅夫修道院朝聖。在童年時,他在薩羅夫的修行者瓦爾拉穆長老(1764年去世)的修道小室裡呆了一段時間,瓦爾拉穆長老是未來瓦爾拉穆修道院的院長納匝里修士司鐸的神師。人們對革爾曼神父的早期生活知之甚少。他的朋友德奧梵修士講了一個有關他的故事。[1]「革爾曼(現在在美洲)小時候就和瓦爾拉穆神父一起住在荒野裡。有一次,瓦爾拉穆神父離開了很短的一段時間,留下這個十二歲的孩子獨自一人。碰巧,一些在森林裡採集蘑菇的人迷路了,他們偶然發現了這兩位居住在曠野裡的人的修道小室。當葉戈爾出來迎接他們時,他們都被他嚇壞了──對他們而言,他出現在森林裡實在非同尋常。」[2]

葉戈爾十七歲那年應徵入伍。那時他再次去了薩羅夫,從那裡加入了軍隊。對於他在服兵役期間的經歷,除了他曾在(梁贊附近的)卡東市擔任過文書助理外,我們知之甚少。由於從事文書的工作,有好幾年,他一直都在處理與人的信件往來事宜,後來,他發自阿拉斯加的信件表現出他具有雄辯的口才,展示出一種在農民中罕見的天賦。

葉戈爾青年時,發生了下面這件事。在他鬍鬚下的右側脖頸上生了一個膿腫。痛苦至極。脖子迅速腫脹起來,以致他的整張臉都變了形。吞嚥東西變得非常困難,而且還發出一股難以忍受的氣味。在如此危險的狀形下,葉戈爾認為自己即將死去,他並沒有求助於塵世的醫師,而是以熱烈的祈禱,含著眼淚,撲倒在天上母后的聖像前,求聖母醫治他。他祈禱了一整夜,然後用濕毛巾擦拭了聖像上至潔天主之母的臉,用這條毛巾將腫脹處包裹起來。他繼續含淚祈禱,由於精疲力盡而倒在地上睡著了,在夢中,他看到自己被至聖童貞聖母治好了。早晨,他醒了過來,站了起來,令他大為驚奇的是,他發現自己完全康復了。膿腫沒有破裂就消失了,只剩下小小的一個腫塊,提醒他發生了奇跡。得知這一治癒事件的醫生不相信此事,堅持認為膿腫必須自行破裂,或者必須被切除。然而,醫師的這些話是出自人類軟弱經驗的話;因為哪裡有天主的恩寵,自然的秩序就被克服了。這樣的彰顯使人心謙卑順服於天主仁慈的大能之手下!

薩羅夫修道院

1777年,二十六歲的葉戈爾因病退伍,第二年,他被接納為薩羅夫修道院的初學修士。同年,普羅霍爾•莫什寧(即未來的薩羅夫的聖塞拉芬)也在那裡開始初學。1781年,諾夫哥羅德和聖彼得堡的加俾額爾都主教開始考慮將薩羅夫的納匝里修士司鐸[3]任命為瓦爾拉穆修道院的院長。這座修道院位於俄國和芬蘭邊界的拉多加湖上的群島上,長期處於衰退狀態。當時那裡只住著四個人:兩名前堂區司鐸,一名修士和厄弗冷院長。在1781年秋天,那兩位司鐸和修士在横渡拉多加湖時溺水身亡。1782年1月,厄弗冷院長被免職,於同年3月去世。根據1782年3月7日發佈的宗教法令,納匝里神父被任命為瓦爾拉穆修道院的院長。早些時候他就被告知他被選為新院長,當時,他正與四個薩羅夫修道院的初學修士一起到瓦爾拉穆修道院和科奈維茨修道院朝聖,其中一個就是葉戈爾•波波夫。納匝里神父挑選初學修士陪同他出任新職務,這並非出於偶然。在這四人中,有三人是前軍人,有一個甚至是軍官。需要這些守紀律的人為新的修士團體打下基礎。

十八世紀的瓦爾拉穆修道院

在1782年11月1日,兩位初學修士,葉戈爾•波波夫和伯多祿•馬欽,接受剃度,葉戈爾取法名為革爾曼,伯多祿取法名為帕特穆斐。就這樣,聖革爾曼成了在新恢復的瓦爾拉穆修道院中接受剃度的第一批修士之一。革爾曼以他的整個靈魂,愛上了瓦爾拉穆修道院及它的眾修士,終其一生,每當他想起納匝里長老,都滿懷感激之情。後來,他從美洲寫信給納匝里院長說:「您對我這個卑微之人所表現出的慈父之愛與行為,決不會從我的心中被抹去。無論是可怕的西伯利亞荒野,還是黑暗的森林,無論是大河的急流,還是可怕的海洋,都無法撲滅我的這種感覺。因為在我的心中,我一直想像著我心愛的瓦爾拉穆,看著它衝衝鋒破浪。」[4]在他的信中,他稱呼納匝里長老為「我最可敬、最可愛的父」,稱瓦爾拉穆的所有弟兄為「最可愛而又最寶貴者」。他把荒蕪的斯普魯斯島命名為「新瓦爾拉穆島」,這是他在美洲的居住地。而且,很明顯,他總是與他的屬靈故鄉保持聯繫。一直到1823年,也就是他到達美洲三十年後,他仍與納匝里神父的繼承者英諾森院長通信。這是聖革爾曼神父同時代的人──也是由納匝里院長剃度、未來的瓦爾拉穆修道院院長巴郎──論他在瓦爾拉穆修道院的生活時所說的:「革爾曼神父接受了各種本份工作,隨時準備好做任何善事,除了其它事情外,他被派住塞爾多波市[5],監督那裡的大理石採石場。眾弟兄都深愛著革爾曼神父,他們焦急地等待著他從塞爾多波返回修道院。在考驗了這位修行者的熱情後,睿智的長老納匝里神父讓他居住在荒野裡。這一荒野位於森林深處,離修道院大約一英里。直到現在,那裡仍有一塊耕地,保留了「革爾曼地」(Germanova Polye)的名字。在慶節的日子上,革爾曼會從他的獨修所回到修道院。在夜禱時,他站在歌侶席中,用悅耳的男高音詠唱聖頌典的答句:『至甘飴的耶穌,拯救我們罪人。』『至聖天主之母,拯救我們。』──眼淚就像冰雹一樣從他的眼中傾流而出。」

納匝里院長

十八世紀下半葉,由於俄國捕獵者和先驅者的活動,神聖俄羅斯東北部的疆界不斷擴展。發現了阿留申群島,這些島嶼包括太平洋上從堪察加東部邊界到北美洲西海岸的一條島鏈。隨著這些島嶼的發現,需要以基督的福音來光照當地的居民。為了完成這項神聖任務,在俄羅斯正教會神聖主教公會的祝福下,加俾額爾都主教委托納匝里長老從瓦爾拉穆修道院和科奈維茨修道院的弟兄中挑選有能力的人。他挑選了十個人[6],其中一個就是革爾曼神父。1794年,他們從瓦爾拉穆修道院出發前往他們指定的目的地──阿拉斯加灣北部的科迪亞克島。這是當時俄國在北美的殖民地總部。懷著神聖的熱情,傳教士們迅速將福音之光傳播給俄國的新子民。有幾千人接受了基督信仰。成立了一所學校,教育新受洗的孩子們。在科迪亞克港口附近,用木頭建造了一座奉獻於基督復活的教堂,作為傳教團成員的修道院。但是,因著天主難以測度的方式,傳教團所取得的普遍成功並沒有長久持續下去。亞歷山大•巴拉諾夫領導的俄美貿易公司的成員們不斷迫害修士,因為修士們維護受公司剝削、奴役的當地土著人的權益。

聖革爾曼時代的科迪亞克港,左邊就是復活堂。

此外,在經歷了五年的收獲頗豐的傳教活動之後,傳教團負責人約阿薩夫修士大司鐸,連同他的整個隨行人員全都在海難中溺水而死,包括瑪加略修士司鐸和斯德望修士執事。他在俄國伊爾庫茨克時被提升為主教,但在返回途中卻遭遇了海難。在他之前,熱心的猶文納爾修士司鐸已獲得了殉道的榮冠,而其他人一個接一個地離開了傳教團,只留下了亞大納削修士司鐸、約阿薩夫修士和革爾曼修士。最後,在前兩人去世後,革爾曼神父成了傳教團的最初成員中唯一一個留在阿拉斯加的人。

革爾曼神父搬到了斯普魯斯島,如上文所述,他稱之為「新瓦爾拉穆」。這個島與科迪亞克島之間隔著一道一英里寬的海峽。斯普魯斯島並不大,被森林所覆蓋。革爾曼神父為自己選擇了這個風景如畫的島嶼作為隱居之地,他親手在那裡挖了一個洞穴,在那裡度過了他的第一個夏天。到了冬天,俄美公司在他的地洞附近為他建造了一間小屋。他一直住在這間小屋裡,直到他離世,那洞穴則變成了他安息的墳墓。在離小屋不遠處有一間用木頭建成的小聖堂──獻耶穌於聖殿小堂,還有一個小木屋,作為他的學校(稍後會說更多有關這所學校的事),且供遊客使用。這就是革爾曼神父的競技場,在他一生中,大約有四十年的時間,他就在這裡度過了他的修行生活。在這裡,他在花園裡,親自挖了一個苗圃,種了土豆、卷心菜和其他蔬菜。他儲存蘑菇過冬,將它們醃製、烘乾。他用海水制鹽。長老用來裝從岸邊收集起來的海帶的籃子非常大──這些海帶是被用來作土地肥料的──人們說,人很難以一己力拿起它來。然而,令所有人驚奇的是,革爾曼神父卻能不需要任何幫助,就拿著它走很長一段路。一個冬天的晚上,他的弟子革拉西穆碰巧看到他在樹林裡赤著腳走路,手裡拿著一根大到要四個人才能拿起的圓木。無論是冬天還是夏天,他都穿著同樣的衣服。他不穿襯衣。相反,他一直穿著鹿皮衣,整整八年,他沒有脫下它,也沒有更換它。結果,所有的毛都磨損了,變得髒兮兮的。他還穿著靴子或鞋子,一件破舊褪色、打滿補丁的長袍,一件修道聖衣(riassa),頭戴修道帽(klobuk)。他就穿著這樣的衣服,前往各處,無論天氣怎樣:雨、雪、冬天的暴風雨還是最嚴重的霜凍天。

聖革爾曼時代的斯普魯斯島

他睡的床是一張中等大小的長凳,上面覆蓋著鹿皮,皮毛已經隨著時間的推移而磨損。他將兩塊磚放在鹿皮下面,當作枕頭,因此來客看不到枕頭。他沒有毯子。代之以他爐子上的一塊木板。革爾曼神父稱這塊木板為他的毯子,並想在死後用它蓋在他的遺體上面。木板完全是他的身材大小。君士坦士•拉里奧諾夫說:「當我拜訪革爾曼神父時,我,一個罪人,坐在他的床上,認為這是我最大的幸福。」

革爾曼神父偶爾會成為公司在科迪亞克的經理的客人。他會談論救靈的事,並且會和他們一起坐到午夜,甚至直到後半夜。他不會留下來和他們一起過夜,不管天氣怎樣,他總會步行返回他在傳教團裡的房間。如果為了某種特別的原因,他無法在他自己的房間裡過夜,主人總是會發現,為他準備的床沒有動過,長老根本沒有睡覺。同樣的事也會發生在他在矌野裡的獨修處。經過一夜的談話,他不會讓自己休息。

長老吃的很少。外出訪客時,他幾乎不吃東西,也不用晚餐。當在自己的小屋裡時,極少的一點魚或蔬菜就是他一天的所有食物。

他的身體雖因勞作、守夜和守齋而疲憊不堪,但仍一直戴著十五磅重的鐵鏈。這些鐵鏈現在仍被珍藏在小聖堂裡,據說,在長老去世時,人們在天主之母的聖像後面發現了它們;或者,就像其他人所解釋的那樣,它們在他死後由那裡掉了出來。[7]

阿留申人

他的弟子阿留申人[8]依納爵•阿利吉亞加(死於1874年)描述了革爾曼神父的這些修行事工,接著又說:「的確,阿帕[9]過著艱苦的生活,沒有人能仿效。」可以這麼說,上面所描述的長老的生活,說的是他的外在活動。「但是,他的主要活動,」正如新阿爾漢格爾斯克主教伯多祿(死於1889年)所說,「是在他與世隔絕的小屋裡進行的屬靈勞作,在那裡沒有人看得到他。只有從他的小屋外,才能聽到他按照修道規章詠唱並舉行的禮儀。」由以下革爾曼神父本人的回答證實了主教所做的見證。長老被問到:「革爾曼神父,你是如何獨自生活的森林之中的?你怎能不感到無聊呢?」他回答:「不!我不是孤身一人!天主就在那裡,因為祂是無處不在的!聖天使也在那裡!和他們在一起,一個人會厭倦嗎?與人交談和與天使交談,哪一個更好、更令人愉悅呢?當然是與天使交談!」

革爾曼神父在寫給殖民地前總督西默盎•伊凡諾維奇•亞諾夫斯基(Symeon Ivanovich Yanovsky)的一封信中,表達了他是如何看待美洲的土著民民的,他是如何理解與他們的關係的,以及他又是如何對他們的急需表示同情的。他在信中說:「造物主把這一地區給了我們親愛的祖國,就像一個新生的嬰兒,尚無任何力量或知識,也沒有任何感覺,它不僅需要保護,而且由於其虛弱和幼小的年齡,它還需要支持。但是,要任何人這樣去做仍是不可能的。這個民族的依賴是出於天主聖意的祝福,就像它在人所不知的時間裡落入俄國當局手中,現在交到你的手中。因此,我,當地人的最卑微的僕人及他們的保姆,含著血淚站在你面前,寫下我的請求:請你做我們的父親和保護者吧!當然,我們沒有口才,但我們要說,用孩子的牙牙之語說,請你擦去無助孤兒的眼淚,減輕我們痛苦憂傷的程度,讓我們知道安慰的意義。」[10]

正如長老所感受到的,他也是這樣做的。他總是代表違法者向當局求情,為那些受傷害者辯護,並盡他所能地幫助那些需要幫助的人。阿留申人,無論男女老少,經常會來看望他。有些人會來尋求他的建議,有些人會向他抱怨自己所受的壓迫,還有些人則會來尋求他的保護,或者尋求他的幫助。每個人都會盡可能多地從長老那裡得到滿足。長老會調查他們之間所發生的煩擾,並設法使雙方和解。他特别致力於使家庭恢復和諧。如果無法成功地使丈夫和妻子和解,長老就會讓他們分開一段时間。對於這樣做的必要性,他會這樣解釋說:「最好讓他們分開生活,這樣他們就不會吵架了;相信我,如果你不把他們分開,那是很可怕的:在有些情况下,丈夫會殺了他的妻子,或者妻子會把她的丈夫逼瘋!」

革爾曼神父特別喜愛孩子。他會給他們餅乾,為他們烤卷餅吃;小孩子們特別為他的慈祥所吸引。革爾曼神父對阿留申人的愛,到了自我否定的地步。

聖革爾曼所戴的鐵鏈

1819年底,一艘船從美國來的船帶來了一種致命的傳染病,這艘船先去了錫特卡島,又從那裡來到科迪亞克島。當時的殖民地總督亞諾夫斯基(S. I. Yanovsky)記述:「它始於發燒,劇烈流鼻涕,呼吸急促,最終以痙攣結束:三天之內,患者就會死亡。島上既沒有醫生,也沒有藥物。這種疾病傳播到各個村莊,很快就在整個地區蔓延開來……。這場流行病影響了所有人,甚至包括嬰兒。死亡人數如此之大,以至於三天之內沒有人去挖墳墓,到處都是未被掩埋的屍體!……當我探訪一個阿留申人的居住地時,我所看到的景象令我震驚,我無法想像有什麼比這更加令人悲傷、更加恐怖的景象了!這是一個大穀倉,或一個帶有雙層床的營房,阿留申人的全部家庭都生活在這裡,可容納一百多人……。一些人快要死了,他們的身體逐漸變冷,就躺在活人邊上;另一些人已經死了;有人發出令人撕心裂肺的呻吟哭泣聲!我看到有些母親已經死了,饑餓的嬰孩在她們冰冷的乳房上爬行,一邊哭著,一邊徒勞地為自己尋找食物。我的心在泣血!人會以為,如果有人能夠用相稱的畫筆描繪出這幅悲慘圖像的全部恐怖之處,即使是鐵石心腸的人,也會被它喚起對死亡的恐懼。」[11] 在這一可怕的疾病蔓延的整個時期裡──它持續了整整一個月,死亡人數不斷增加──革爾曼神父不知疲倦地不停探訪病人,懇請他們忍耐、祈禱、懺悔,幫助他們做好死亡的準備。

長老特別關心改善阿留申人的道德生活。為此,他在距自己的小屋不遠的地方,為阿留申人的孤兒創辦了一所學校。他通過在花園里的辛勤勞作所收穫的一切,都用來為孤兒提供食物、衣服和書籍。他親自教授他們天主的法律和教會唱經。他會在主日和慶節,將阿留申人聚集在自己小屋附近的小聖堂中祈禱。他的弟子要在那裡為他們誦唸日課經與其它祈禱經文。長老自己則會誦唸宗徒經書和福音,並教導他們。他的女學生會詠唱聖歌,她們的歌聲非常動聽。阿留申人都愛聽革爾曼神父的教導,會有很多人聚在他那裡。長老言談豐趣,對他的聽眾產生了很大的影響。他親自寫下了一件因他的話語所產生的如此充滿恩寵的事:「願光榮歸於仁慈天主的聖道!祂藉著祂深不可測的聖意,向我展示了一個新現象,這是我在科迪亞克的二十年生活中從未見過的現象。就在復活節後,有一位年紀不超過二十歲的年輕女士來找我,在此之前,她不但不知道我,也未曾見過我,她能流利地說俄語。在聽說了天主聖子的降生成人以及有關永生的道理後,她燃起了對耶穌基督的愛火,以致她根本不想離開我。我本渴望並熱愛獨居隱修,但是,她熱切的懇求使得我相反自己的意願,確信要接納她。我把種種障礙和困難都擺在她面前,儘管如此,她已和我一起生活了一個多月,並不感到無聊。我驚奇地看著這一切,回想起救主的話:『你將這些事瞞住了智慧和明達的人,而啟示給小孩子。』(瑪11:25)」這個女人就住在長老的附近,直到長老去世;她負責照管在長老的學校裡學習的孩子。長老臨死時,命她繼續住在斯普魯斯島上,並讓人在她死後,把她葬在自己的腳邊。她的名字叫索菲亞•弗拉索娃。[12]

阿拉斯加殖民地前總督西默盎•伊凡諾維奇•亞諾夫斯基

關於長老談話的特點及力量,亞諾夫斯基寫道:「在遇到革爾曼神父時,我已三十歲了。必須說的是,我受教於海軍學院,懂很多科學知識,讀過很多書。但是,不幸的是,我對科學中的科學──即天主的法律的了解卻是膚淺的,甚至是理論上的,沒有把它應用到生活當中,只是一個名義上的基督徒,而在我的靈魂與行動中,我是一個自由思想者,一個自然神論者。此外,我不接受我們宗教的神性和聖潔,我讀過伏爾泰和十八世紀的許多其他哲學家的無神論著作。革爾曼神父立刻就注意到了這一點,並希望改變我的看法。令我大為驚奇的是,他說得如此有力和睿智,他的論證如此令人信服,以致現在,在我看來,沒有任何教育和塵世的智慧能抵擋他所說的話。我們每天都和他交談,直到午夜,有時甚至更晚,我們談論有關天主的愛、永恆、靈魂的救贖、基督徒的生活的事。他的嘴裡湧出甜蜜的話語,源源不斷!通過這樣不斷的交談,以及聖長老的祈禱,主使我完全皈依了真理之道,我成為了一個真正的基督徒。對於這一切,我深受革爾曼神父的恩惠:他是我真正的恩人。」

「幾年前,」亞諾夫斯基繼續說,「革爾曼神父使一位海軍艦長,萊盎提〔路德維希〕•阿德里亞諾維奇•哈格麥斯特,由路德派信仰改信正教。這位艦長受過很好的教育。除了許多科學外,他還懂許多語言:俄語、德語、法語、英語、意大利語和一點西班牙語。儘管如此,他還是無法抗拒革爾曼神父的論點和證據:長老改變了他的信仰,藉由領受堅振而被接納加入正教。當他離開美洲時,長老在臨別時對他說:「要知道,如果天主取走了你的妻子,你決不可續娶一個德國女子;如果你娶了一個德國女子,她會不斷損害你的正教信仰。船長答應了,但卻沒有遵守自己的諾言。長老的警告是預言性的。幾年後,艦長的妻子死了,他於1827年娶了一個德國人。顯然,他或是抛棄、或是減弱了他的正教信仰,後來他沒有悔改就猝然死去。」

亞諾夫斯基繼續說:「有一次長老受邀前往一艘從聖彼得堡來的護衛艦。護衛艦的艦長[13]是個相當博學的人,受過很高的教育。他是根據帝國法令被派往美洲視察所有殖民地的。至少有二十五名軍官和艦長在一起,他們也都受過同樣的教育。在這些人當中,坐著一個身材矮小、衣衫襤褸的修士──一位居住在曠野裡的修士,他的睿智談話使所有這些受過高等教育的人都陷入了這樣一個境地,以致他們不知道該如何回答他。艦長自己說:『我們不知道該怎麼回答,在他面前,我們就像傻瓜一樣!』革爾曼神父向他們提出了一個共同的問題:『先生們,你們最愛的是什麼?為了你們的幸福,你們每個人所希望的是什麼?』大家給出了各種回答。有些人希望獲得財富,有些人希望獲得榮耀,有些人希望擁有美麗的妻子,另一些人則希望他能擁有一艘美麗的船,以及諸如此類的回答。革爾曼神父對他們說:『你們所有的各種願望都可以概括為一種──你們每個人所希望的是,按他自己的理解,他所認為的最好且最值得愛的事物。難道不是這樣嗎?』『是的,確實如此!』他們都回答了。『告訴我,』他接著說,『除了我們的主耶穌基督本人外,還有什麼更好、更崇高、更高超、更值得愛的事物呢?祂創造了我們,賦予我們如此美好的才能,將生命賜予所有人,維持並養育萬物,愛每個人,祂本身就是愛,祂比所有人都更奇妙。因此,一個人不應該愛天主勝過萬物,並渴望祂、尋求祂,勝過其它任何事物嗎?』大家都開始說道:『好吧,是的!這是不言而喻的!這本身就是事實!』『但你們愛天主嗎?』長老接著問。所有人都回答說:『我們當然愛天主。一個人怎麼會不愛天主呢?』『我,一個罪人,已經試著愛天主四十多年了,尚且不能說我完全愛祂。』革爾曼神父回答說。接著,他開始說明一個人必須如何愛天主。『如果我們愛一個人,』他說,『我們會一直記得他,並試圖取悅於他;我們的心日日夜夜都被那一事物佔據著。先生們,你們是這樣愛天主的嗎?你們經常歸向祂嗎?你們總是記得祂嗎?你們一直是向祂祈禱,履行祂的神聖誡命嗎?』他們不得不承認他們沒有。『為了我們的益處,為了我們的幸福,』長老最後說,『至少讓我們發誓,從今天起,從這一刻起,我們要努力愛天主於萬有之上,履行祂的神聖旨意!』革爾曼神父在上流社會中的談話多麼睿智而又精彩:毫無疑問,這段對話一定在他的聽眾的心中留下了深刻的印象。」

一般而言,革爾曼神父喜歡談話。他言談睿智,簡明扼要,且極具啟發性,主要是談論永恆、救恩、來生與天主之道。他會講述很多《聖人傳記》和《序詩》中的內容,但他從不說毫無意義的東西。聽他說話真是令人愉快,以致於與他交談的人,甚至包括阿留申人和他們的女人,都喜歡聽他講話,而且經常直到黎明,才很不情願地離開他,就如君士坦丁•提里奧諾夫所見證。

亞諾夫斯基詳細描述了革爾曼神父外貌。「我清楚地記得,」他說,「長老臉上的所有特徵都閃耀著優雅:他宜人的微笑,溫柔而迷人的目光,他謙虛、安靜的態度,以及和藹可親的言語。他個子不高,臉色蒼白,臉上滿是皺紋,眼睛是藍灰色的,十分明亮,頭上長有些許灰白的頭髮。他講話的聲音不高,但卻非常令人愉快。」亞諾夫斯基由他與長老的談話,回想起了兩件事。他寫道:「有一次,我給革爾曼神父讀了德爾紮文所寫的頌歌『天主』。長老十分驚訝,而又欣喜若狂,並要求我再讀一次,我又讀了一遍。他問:『這是一個普通學者寫的,可能嗎?』我回答說:『是的,他是一位學者,詩人。』長老說:『這是受天主的靈感而寫的。』

阿留申人聖伯多祿

「另一次,我告訴他,加利福尼亞的西班牙人是如何在1815年俘獲了十四名阿留申人,耶穌會士[14]向他們施壓,要他們接受天主教信仰,但那些阿留申人卻堅決不答應。他們說:『我們是基督徒。』耶穌會士爭辯說:『不對,你們是異端份子,是裂教徒,如果你們不同意接受我們的信仰,我們將對你們所有人用刑。』於是,那些阿留申人被兩個兩個地關進了牢房。在夜裡,耶穌會士帶著燈和點燃的蠟燭來到監獄,再次開始嘗試說服那裡的兩個阿留申人接受天主教信仰。『我們是基督徒,』阿留申人回答道,『我們不會改變我們的信仰!』於是,耶穌會士對他們用刑──在對第一個人用刑時,另一個人是見證。他們切斷了那個阿留申一個腳趾的趾節,然後是第二個,之後是他的一個手指的指節,然後是第二個。然後他們砍斷了他的腳和手。血流不止。殉道者忍受了這一切,堅定地重複著同樣的說:『我是基督徒。』他在這種折磨中,死於失血。耶穌會士說要在第二天以同樣的方式折磨他的朋友,但是那天夜裡,他們收到蒙特雷來的命令,要求將所有被俘的俄羅斯阿留申人立即押送到那裡去。因此,除已死的那個阿留申人外,他們全都在清晨被送走了。那個見證此事的阿留申人把此事告訴了我,他是遭受酷刑的那人的同伴,後來逃脫了出來。於是,我將此事報告給聖彼得堡總部。我講完故事後,革爾曼神父問:『那個受酷刑折磨的阿留申人叫什麼名字?』『伯多祿,』我回答,『但我不記得他姓什麼了。』然後,長老站了起來,虔誠地在聖像前劃了十字聖號,說:『神聖的新殉道者伯多祿,請為我們祈求天主!』」

為了稍微表達一下革爾曼神父的精神,我們要在這裡引述他自己所寫的一封信:

「一個真正的基督徒是藉著對基督的信德和愛德而成就的。按救主本人所說的話,我們的罪一點也不妨礙我們的基督信仰。祂屈尊俯就說:『我來不是召叫義人,而是召叫罪人得救。』(參路5:32)『在天上所有的歡樂,甚於對那九十個義人。』(路15:7)同樣,論到那個觸摸祂腳的罪婦,祂屈尊俯就對法利塞人西滿說:『對有愛的人,她的許多罪得了赦免,但對那沒有愛的人,即便是很小的債也要歸還。』(參閱路7:47)出於這些考慮,基督徒應該把自己帶到盼望與喜悅上,一點也不要關心強加在人身上的絕望。在此,人所需要的是信德之盾。

「對於愛天主的人而言,罪惡只是戰鬥中敵人射出的箭。真正的基督徒是為了他天上的家鄉──按宗徒所說:『我們的家鄉原是在天上』(參閱斐3:20)──而與不可見的敵人軍團作戰,奮勇前進的戰士。論到戰士,他說:『我們戰鬥不是對抗血和肉,而是對抗率領者,對抗掌權者。』(參閱弗6:12)

「此世的徒勞慾望將我們與我們的家鄉分開了;在某種程度上,對它們的愛與習慣,給我們的靈魂穿上一件醜陋的衣服。宗徒們稱之為外在的人。我們在今生的旅途中旅行,呼求天主助佑我們時,必須擺脫這種醜惡,給自己穿上新的渴望,穿上來世新的愛,藉此獲得我們離天上的家鄉有多近或多遠的知識。但是,要做到這一點不可能很快,相反,我們必須以病人為榜樣,他們渴望健康,不會放棄尋求醫治自己的方法。」[15]

聖革爾曼的靈跡之泉

革爾曼神父一生從沒有為自己謀求過任何東西。從到達美洲的那一刻起,出於謙卑,他拒絕被祝聖為司鐸或成為修士大司鐸,為能始終做一個純樸的修士。革爾曼神父絲毫不懼怕當權者,以他的全部熱忱事奉天主。他以柔和之愛,不顧人的顏面,譴責了許多人的酗酒生活,無禮行為以及他們對阿留申人的壓迫。這些人未加掩飾地惡意冒犯他,給他製造了種種麻煩,詆毀誹謗他。誹謗如此嚴重,以致於善意的人們常常無法意識到在這些指控中,謊言就隱藏在真理的外表下。因此,我們必須說,保護長老的只有主。在實際見到革爾曼神父之前,亞諾夫斯基只受到這些誹謗的唆使,他寫信給聖彼得堡,要求讓革爾曼神父離開,他解釋說,長老被認為在煽動阿留申人反對當局。一位來自伊爾庫茨克、有著很大權威的司鐸,令革爾曼神父極為傷心,他想要把神父送回伊爾庫茨克,但殖民地總督瑪竇•伊凡諾維奇•穆拉維耶夫[16]卻為長老辯護。另一位M司鐸與殖民地總督N一起來到斯普魯斯島,他們與公司僱員一起搜查革爾曼神父的小屋,以為他們會在那裡找到大筆財產。他們沒有發現任何值錢的東西,顯然是在得到了上司的允許後,僱員波諾馬克科夫開始用斧頭撬地板。於是,革爾曼神父對他說:「我的朋友,您白白拿起了這把斧頭:這一工具會奪去您的生命!」過了一段時間後,基奈半島的尼古拉耶夫哨站需要人。因此,從科迪亞克派去了幾個俄國僱員,其中就有波諾馬克科夫。在那裡,基奈土著人在他睡著時用斧頭砍下了他的頭。

革爾曼神父還遭受了來自惡魔的極大痛苦。他向他的弟子格拉西穆透露了此事,有一次,格拉西穆進入他的小屋,沒有誦唸慣常的祈禱經文,長老沒有回答他所提的任何問題。第二天,格拉西穆詢問長老前一天保持沉默的原因。「當我來到這個島上,定居在這一曠野中時,」革爾曼神父對他說,「有很多次,彷彿出於某種需要,惡魔會來到我身邊,無論是以人的形像,還是藉動物形像。我由牠們受了許多苦:各種各樣的憂傷和誘惑;因此,現在,我不與沒有祈禱就進到我的小屋裡來的任何人說話。」

革爾曼神父全心全意地事奉天主,熱心地為光榮祂的至聖聖名而勞苦工作,他遠離故鄉,遭受各種各樣的憂傷和匱乏,幾十年如一日,在崇高的自我棄絕中克苦修行,革爾曼神父堪當由天主獲賜許多超性的恩賜。

在斯普魯斯島中部,有一條小溪從山上流到大海,河口不斷被水流沖刷。在春天,當河裡有魚出現時,長老會在溪流的河口挖沙,使魚無法通過,而將它們捕獲。他幾乎一點也不給自己留下些什麼,而是將魚切成條狀,用來餵鳥,這些鳥會大量的在他的小屋附近築巢。在他的小屋下面住著白鼬。這些小動物在產下它們的幼崽後,人會無法接近它們,但長老卻會親手餵養它們。他的弟子依納爵說:「這豈不就是我們所見過的奇跡!」有人還看到過革爾曼神父餵熊。「隨著長老的去世,鳥兒和野獸都消失了。如果有人試圖出於自己的意思維護園子,連收成都不會有。」依納爵說。

有一次,有潮汐的波濤向斯普魯斯島襲來。居民驚恐地跑來見長老。於是,長老從學生們所住的房間裡拿了一幅天主之母的聖像,他將聖像拿出來,放在泥濘的海岸上,開始祈禱。祈禱後,他轉向在那裡的人,說:「別害怕,水不會越過聖像所在的地方!」老人的話應驗了。之後,他保證,因著無玷聖母的代禱,這一聖像在將來仍會給予他們同樣的幫助,他將聖像交託給他的弟子索斐亞,好讓她在發生海水泛濫時將聖像放在海岸上。這一聖像就保存在島上。[17]

費迪南德•P•蘭格爾男爵(死於1870年)。

有一次,應長老的請求下,蘭格爾(F. P. Wrangell)男爵寫了一封信給一位都主教──我們不知道是哪一位都主教──信是由革爾曼神父口述的。寫完信後,在讀給他聽 時,長老用海軍上將的榮銜向男爵道賀。男爵很驚訝。這對他來說是一則新聞,實際上是在他離開聖彼得堡很長一段時間後才獲得證實的。

有一次,革爾曼神父對行政長官卡沙瓦羅夫──卡沙瓦羅夫的兒子是他的教子──說:「我為你感到難過,我親愛的『庫穆』[18],我為你感到難過;下次人員變動時,你會遭遇不愉快的事。」大約兩年後,進行下一次人員變動時,他被押送到錫特卡島去了。

有一次,斯普魯斯島上的森林著火了。長老和他的弟子依納爵在森林灌木叢中開出一片距山腳約兩英尺寬的空地,破壞了苔蘚,說:「平息了吧──火不會越過這條綫!」按依納爵所說,第二天,毫無獲救的希望,烈火猛烈地撲至長老破壞的苔蘚,火沿著它燒,停了下來,沒有燒到這一防火綫另一側的茂密森林 。

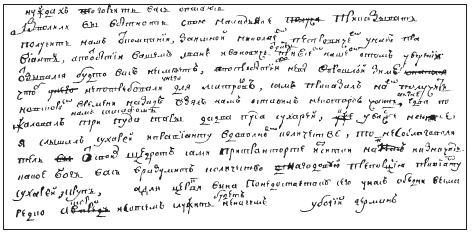

聖革爾曼的書信手跡

革爾曼神父在科岩塞亞克得到都主教(不知是哪一位)去世的消息之前的一年,他告訴阿留申人,他們偉大的屬靈領袖已去世。

伯多祿主教報告說,長老經常說美洲會有自己的主教,當時沒有人想過這一點,也沒有人希望在美洲有主教。但是他的預言最終實現了。

「我死後,」革爾曼神父曾說過:「將會有一場瘟疫,許多人將要因此而死,而俄羅斯人將把阿留申人聚在一起。」確實,在他死後半年,爆發了天花;它在美洲具有令人震驚的致命性:有好幾個村莊,只有很少的人活了下來。這迫使殖民地當局將阿留申人聚集在一起:把倖存下來的二十個村莊的居民合併到七個村莊裡。

「我死之後,即便過了很長的時間,」革爾曼神父曾對他的弟子們說:「我仍不會被人遺忘,我住的地方也不會是空的:有一個與我相似的修士,逃離人的光榮,他將要前來,居住在斯普魯斯島。斯普魯斯島不會沒有人!」

「我親愛的,」革爾曼神父曾問君士坦丁,當時他還不到十二歲,「你怎麼看?他們現在正在建造的教堂會被廢棄嗎?」「我不知道,阿帕。」那孩子回答道。君斯坦丁在後來的歲月中說:「當時我確實不明白這一問題,雖然與長老的整個談話在我的記憶中留下了深刻的印象。」長老沉默了片刻,說:「我的孩子,記住,到時候,在這個地方將會有一座修道院。」

革爾曼神父曾對他的弟子依納爵•阿里吉亞加說:「我死後三十年,所有現在住在斯普魯斯島上的人都會死去。惟有你還活著,你會又老又窮,那時,他們會記起我。」依納爵大聲說:「這太了不起了!像我們這樣的人怎麼能預先知道這一切,並且是預先這麼長時間!不!他決非普通人!他洞察我們的思想,並會在不經意間引導我們向他透露這些思想,我們就會獲得指導。」

長老對他的弟子說:「我死後,把我埋在約阿薩夫神父邊上。立即就把我的牛殺掉,它已經服事我夠了。你們自己把我埋了,不要將我的死訊告訴那些住在港口的人。那些住在〔科迪亞克〕港口的人不會見到我的面。不要派人去見司鐸,不要等待他的到來,你們的等待會是徒勞的!不要洗我的身體;把它放在板上,把我的雙臂放在我的胸口,用我的斗篷包裹我,用它的邊緣覆蓋我的臉。以我的修士頭巾蓋住我的頭。如果有人想要與我道別,讓他親吻〔我手裡的〕十字架;不要將我的臉顯示給任何人看。[19]在將我放在泥土裡時,用我的毯子蓋住我。」我們在前面提到過這條毯子,它總是放在他小屋裡的木板上。

長老離世的時間臨近了。有一天,他指示他的弟子革拉西穆點燃聖像前的蠟燭,誦讀《宗徒大事錄》。過了一段時間,長老的臉上發光,他大聲說:「主啊,願光榮歸於祢!」然後,讓革拉西穆停止誦讀,他說,主要再延長他一星期的生命,這是祂所喜悅的。一周後,按照他的吩咐,再次點燃蠟燭,誦讀《宗徒大事錄》。老人安靜地將頭靠在革拉西穆的胸前;小屋裡充滿了香氣,他的臉上閃著光芒──革爾曼神父不在了!他就這樣於1836年12月13日蒙福地安息主內。[20]

儘管革爾曼神父在去世前表達了他的遺願,他的弟子卻不能不讓住在港口的人得知他的死訊就將他埋葬了。阿留申人說,他害怕俄國人。出於某種不為人知的原因,他們也沒有殺掉那頭牛。

阿拉斯加的聖革爾曼的聖髑匣,現存於阿拉斯加的科迪亞克的神聖復活教堂

一位代表被派往港口,他回來後,告訴大家,殖民地的負責人卡舍瓦羅夫禁止他們埋葬長老,直到他來。他下令為死者做一口較好的棺材,並說他本人和司鐸會立即把它帶來。但是,這樣的指示違背了死者的意願。於是,狂風大作,大雨傾盆而下,一場可怕的風暴開始了。從港口到斯普魯斯島的旅程並不長,只有兩個小時,但在這樣的天氣裡,沒有人會冒險出海。這種情形持續了整整一個月。儘管革爾曼神父的遺體停放在他學生的溫暖的房間裡整整一個月,他的面容卻沒有改變,身上也沒有發出絲毫的氣味。最終,在一位經驗豐富的老人科斯瑪•烏奇利什切夫的幫助下,棺材被交付給他們。沒有人從港口趕來,斯普魯斯島上的居民把他們長老的遺體下葬了。就這樣,革爾曼神父最後的願望得以實現──之後,就風平浪靜了,海面變得如鏡面一樣平靜。

革爾曼神父去世後第二天,他的牛就開始想念他,由於絕望,它用頭撞樹,倒地死去。[21]

一天晚上,在(阿福尼亞克島上的)卡塔尼村裡,人們看到在斯普魯斯島上有一根非同尋常的光柱,直通天際。一些老人,以及克瑞奧肋人[22]格拉西穆•沃洛金和他的妻子亞納,都自言自語說:「看起来好像是革爾曼神父離開我們了!」於是,他們開始祈禱。後來,他們被告知長老正是在那天晚上去世的。在其他地方的人也看到了這一光柱。就在當天夜裡,在阿福尼亞島上的另一个村莊裡,人們看到有一個人從斯普魯斯島被提升到雲裡。

他的弟子埋葬了他們的神父後,在他的墳墓上豎立了一個木製的紀念物。科迪亞克的司鐸伯多祿•卡舍瓦羅夫,在聖人去世三十年後說:「我親眼看到了它,現在我可以說,它根本沒有被時光所觸及,看起來就像今天被放在一起的。」

看到了革爾曼神父光榮的修行生活,看到了他所行的奇跡,他所做預言的實現,以及他蒙福的安眠,伯多祿主教作說:「一般而言,所有的當地居民都敬他為一位神聖的修行者,並且完全確信他令天主喜悅。」

1842年,在長老去世五年後,堪察加和阿留申群島的英諾森總主教[23]在渡海前往科迪亞克島時,發現自己處於極度危險的境地,他遙望斯普魯斯島,在心裡說:「如果你,革爾曼神父,是中悅上主的,就請你改變這場風吧!」事實上,甚至連一刻鐘的时間都沒過,總主教說,風就變得有利於他們,他們安全靠了岸。出於對自己得救的感恩,英諾森總主教親自在這位真福之人的墳墓那裡舉行了一台追思。

──瓦爾拉穆修道院

(應達瑪森院長之請而寫)

有關資料來源的說明

在這裡所給出的聖革爾曼的生平主要摘自1868年瓦爾拉穆修道院出版的原始傳記。該傳記是以1860年代由瓦爾拉穆修道院所獲得的資料為基礎而寫成的。

在傳教士到達科迪亞克後,他們開始給瓦爾拉穆修道院寫信,向修道院匯報他們的活動。[24]儘管這些匯報信件在瓦爾拉穆的修士居留在美洲期間一直持續發出,但卻沒有全部保存在修道院的檔案中。因此,在後來的歲月中,傳教士的工作和命運只有通過亞歷山大•斯卡拉托維奇•斯特爾紥(Alexander Skarlatovich Sturdza)[25]以及其他一些人[26]的著作才為人所知。這些著作描述了傳教士在俄國的美洲領土上的總體進展,特別是這些宣講者生活中的重大事件,但缺乏有關革爾曼修士的信息。1864年,一位朝聖者──他在美國生活了十年,並認識革爾曼神父最親密的弟子克里奧爾•格拉西穆•伊万諾夫-茲里安諾夫(Creole Gerasim Ivanov-Zyrianov,1869年去世)──將這一信息帶給了瓦爾拉穆修道院。後者的敘述以書面形式交給了瓦爾拉穆修道院的住持──達瑪森院長。

達瑪森院長希望更詳細地了解這位先前的瓦爾拉穆修士的事跡,他於1864年寫信給堪察加和阿留申群島總主教英諾森、伯多祿主教(伯多祿主教曾居住在新阿爾漢格爾斯克〔今錫特卡〕,他曾是堪察加教區的代牧),以及格拉西穆•茲里安諾夫,向他們詢問。在等待這一訊息的同時,達瑪森院長於1865年收到了西默盎•伊万諾維奇•亞諾夫斯基(Symeon Ivanovich Yanovsky)的來信,他在1817至1821年期間擔任所有俄國的美洲殖民地的總督。亞諾夫斯基本人於1819年與聖革爾曼見過面,他本是一個自由思想者,為神父所皈化,後來成了聖人的弟子。返回俄羅斯後,亞諾夫斯基成為奧普提納修道院的安當長老的弟子,並以大聖衣修士塞爾吉的身份在卡盧加的聖提弘修道院裡結束了他的塵世生活。他給達瑪森院長的信中包含許多有關聖革爾曼的信息,並被用作瓦爾拉穆修道院出版的聖革爾曼的傳記的主要資料來源之一。

1867年,達瑪森院長收到了他早先詢問的回信。英諾森主教證實了因著革爾曼神父的轉求,他奇蹟般由溺死之險中獲得解救的真相。[27]伯多祿主教提交了有關長老的信息,這一信息是由科迪亞克居民君士坦丁•拉里奧諾夫(Constantine Larionov)收集並撰寫的,他是一個值得信任的人。主教給院長寫道:「我不知道,格拉西穆•茲里安諾夫是否會向您發送了任何有關革爾曼神父的信息。但就我而言,我已委託一位科迪亞克的司鐸和一位科迪亞克居民君士坦丁•拉里奧諾夫寫下他們所知道或聽到的其它與革爾曼神父有關的信息。我已收集了我所能收集到的一切,特此將它們發送給您。」[28]

但是,近年來,我們發現,亞諾夫斯基提供的某些傳記信息明顯是錯誤的,特別是有關聖人早年生活的信息。他把聖革爾曼的生平與教會傳教團的原始成員之一的約阿薩夫修士的生平混淆了起來,約阿薩夫修曾與聖革爾曼一起生活在科迪亞克,最終他被葬在斯普魯斯島,就在聖人的墳墓邊上。多虧了利迪亞•塞爾吉耶夫娜•布萊克(Lydia Sergeyevna Black)博士和科爾松(S. A. Korsun)博士最近的研究,我們獲得了有關聖革爾曼的身世和早年的更準確的信息,[29]這一發現部份是基於費迪南德•彼得羅維奇•馮•蘭格爾男爵的回憶,他是繼亞諾夫斯基之後的俄國美洲殖民地總督。我們已更正了所有錯誤信息,而其它部份則仍保留瓦爾拉穆修道院所出版的聖人的第一部生平傳記的原始內容。

[1] 修士大司鐸德奧梵(索科洛夫)(1832年12月3日去世)。他於1771年在距離薩羅夫不遠的撒納克塞修道院成為初學修士。後來他被任命為新湖的聖濟利祿修道院的院長。1782年至1791年,他擔任諾夫哥羅德和聖彼得堡都主教加俾額爾的侍者。

[2] 蘇博京(N. Subbotin),《修士大司鐸德奧梵──新湖的聖濟利祿修道院院長》(俄文版)(聖彼得堡,1862年),第69頁)

[3] 薩羅夫與瓦爾拉穆的聖納匝里(於1809年2月23日去世)。他任瓦爾拉穆修道院的院長,直到1801年,之後,他在那裡隱居了三年。之後,他回到薩羅夫修道院,在那裡去世。

[4] 摘自寫於1795年5月19日的書信。

[5] 芬蘭的索托瓦拉。

[6] 被挑選進行這一傳教使命的十人包括六位修士:修士大司鐸約阿薩夫、修士司鐸猶文納爾、修士司鐸瑪加略、修士司鐸亞大納削、修士執事奈克塔里和修士革爾曼;以及四位初學修士:彌額爾•費奧多羅維奇•戈沃魯金(修士司鐸猶文納爾的兄弟,在去阿拉斯加的路上,他在伊爾庫次克接受剃度,取法名斯德望,並被祝聖為執事)、科斯瑪•阿萊克謝維奇•特肋彼耶維耶夫(他在抵達科迪亞克後不久接受剃度,取法名為約阿薩夫)、尼基塔•塞麥諾夫以及狄米特里•阿夫德耶夫(這兩人結局不為人知)。

[7] 這些鐵鏈,連同聖人的聖髑,和他的修士帽以及他所用的手柄十字架,現存於科迪亞克的神聖復活大堂裡。

[8] 雖然在這一傳記中,土著人被稱為「阿留申人」,但他們實際上來自不同的語言群體,而不是生活在阿留申島鏈的人。科迪亞克人現在常被稱為科尼格人或蘇格皮亞克人。

[9] 阿帕,意為「祖父」。

[10] 摘自寫於1818年12月28日的書信。

[11] 摘自瓦爾拉穆修道院的達瑪森院長寫於1865年11月22日的書信。

[12] 索菲亞•弗拉索娃(死於1861年或1862年)是革爾曼神父最親近的弟子。根據檔案管理員利迪亞•布萊克(Lydia Black)博士的說法,索菲亞曾是一個酒鬼,顯然在與聖革爾曼第一次會面之前,曾遭受她的酒鬼丈夫伊萬的虐待,這次會面改變了她的一生。聖人去世後,她成為斯普魯斯島社區的領袖,並在教堂中繼續服務了近三十年。1851年,霍爾姆貝格(在瑞典服役的芬蘭瑞典地質學家)寫道,科迪亞克島上的人將索菲亞敬為聖女。

[13] 這位艦長是瓦西里•M•戈洛夫寧。這事發生在1818年夏天。

[14] 實際上,在那一時期在加里弗尼亞的西班牙傳教士是方濟會士,而非耶穌會士。

[15] 摘自1820年6月20日寫給亞諾夫斯基(S. I. Yanovsky)的書。

[16] 穆拉維耶夫在1820年末取代亞諾夫斯基,並擔任總督直至1825年。

[17] 這幅聖像現在的下落不為人知。

[18] Kum: 在俄國傳統中,「庫穆」(Kum)指一個人教子的父親,或一個人孩子的教父。

[19] 按傳統,修士下葬時,用他們的修士帽上的頭巾覆面。

[20] 這一教會曆書上的日期後來被證明是錯誤的。由原始文獻,國會圖書館檔案管理員彌額爾•維諾庫羅夫發現,聖革爾曼去世的實際日期是1836年11月15日。當時,聖革爾曼已八十六歲高齡。12月13日的日期取自科迪亞克的出生與死亡登記記錄,登記記錄將12月13日列為聖革爾曼安葬的日期,這是司鐸終於能在暴風雨過後抵達斯普魯斯島的日子。

[21] 請與約旦的聖革拉西穆傳記以及聽命於他的獅子是如何死的故事做比較。

[22] 俄文中的「克瑞奧肋」是指由俄國男子與土著婦女所生的阿拉斯加人。

[23] 即後來的莫斯科都主教聖英諾森。

[24] 他們的信件由瓦丁•帕塞克(Vadim Passek)出版在《俄羅斯素描》俄文版第五卷,第224-236頁。

[25] 《有關俄國正教傳教士的工作的文獻(1793-1853年)》(俄文版,莫斯科,1857年)

[26] 有關聖亞歷山大•涅夫斯基修道院(St. Alexander Nevsky Lavra)的修士司鐸基德洪以及其他人的環遊世界的手稿的描述。

[27] 這封寫於1867年3月的信件原本保存在瓦爾拉穆修道院的辦公室裡。

[28] 這封寫於1865年9月9日的信件(第55號)原本保存在瓦爾拉穆修道院的辦公室裡。

[29] 參閱科爾松(S. A. Korsun)所著之《阿拉斯加的聖革爾曼──在美洲的瓦爾拉穆修行者》(俄文版,聖彼得堡:瓦爾拉穆修道院,2005年)